数年前から「流行通信」に書評を書いていたのだが、それが先月号からちょっと趣向を変えようというわけで、毎月数冊の本から面白そうな部分を抜粋して並べるという形式になった。ちなみに今月号で取り上げた本は『しにがみのショートケーキ』(三田村信行作・宮本えつよし絵)『どうぶつニュースの時間2』(あべ弘士)『えっちゃんの森』(あまんきみこ)『そして 犬は走ってゆきます』(五味太郎)。次号で取り上げる本は『毒身温泉』(星野智幸)『世界の終わり』(宮崎誉子)『にぎやかな湾に背負われた船』(小野正嗣)『爆発道祖神』(町田康)の四冊。

また数年前から東販週報の「あれもYAこれもYA」という、ヤングアダルト向けの本の紹介を一ヶ月に一度担当。ちなみに今月は『ケルトとローマの息子』(ローズマリー・サトクリフ)『ブルーイッシュ』(ヴァージニア・ハミルトン)の二冊。今年の二月にハミルトンが亡くなったということもあり、ちょうど十年前にサトクリフが亡くなったということもあり。来月号はフランス料理のシェフのエッセイ『調理場という戦場』(斉須政雄)と、伊集院静と堂本剛のミスマッチ本『きみとあるけば』の二冊。

また先月号から、アルク出版の英語情報雑誌「CAT」の新刊紹介を担当している。これはちょっと面白い趣向のコーナーで、もともとはペーパーバックの新刊案内だったのだが、先月から担当しないかという話があって、少し変えてみた。新刊のペーパーバックの紹介を一八本、それに各エージェントのお勧め本三冊を加え(YAも含めた児童書が中心)、合わせて二一本の紹介にしてみた。このコーナーのユニークなのは、ぼくがそれらの本をほとんど読んでいないというところ。たまに一冊や二冊、読んでいることもあるが、たいがいが未読。それを出版社の宣伝や、その他の情報を駆使して、「面白いかも!」という本を紹介するという(はずれたら、ごめんね)……まことに無責任な企画なのだが、この作業、けっこう楽しくて、はまってます。百冊、二百冊の本のカタログや、様々な情報から、「面白そうな!」本をさがす……というのは、けっこうスリリング。もし興味のある方がいらっしゃったら、本屋で手に取ってみてほしい。金原ならではの(無責任な)選択眼が新鮮かも。

二 新刊案内

そういえば七月に『ジャックと離婚』(東京創元社)が出た。この「あとがき大全」で一度、"I"をどう訳すかというテーマで取り上げた本。主人公のキャラを考えると「おれ」でも「わたし」でもしっくりこないので、結局省いてしまったという一冊。なかなか評判がいい。

「ようするに、イキがいいのだ。新しい才能の出現に立ち会っているとの静かな興奮がある……この楽しみな新シリーズの誕生に、今月はぐりぐりの◎をつける!」(北上次郎・小説推理)

「動き出したら止まらない軽快なテンポと、適度にブラックで下世話なユーモアが出色。楽しみなシリーズがまたひとつ登場したものだ」(関口苑生・週刊現代)

「主人公とそれをとりまく人物たちのアクの強さが、物語を活気にみちたものにしていることは間違いないが、なんといっても死とユーモアを背中合わせにしたような展開が、この作品を個性的なものにしていると思う」(三橋暁・ミステリマガジン)

ミステリは、良かれ悪かれ、書評での反応が早いのがいい。

いくつかの書評を読んだり、読んだ人の感想をきいたかぎり、今のところ「主語を省いた文体が面白い」という指摘はない。訳者としてはとても嬉しい。もっとも、「主語を省いて」というのは正しくなくて、正確にいうと「おれ」とか「わたし」とかの一人称の人称代名詞を使わないで訳すということになるかな。たとえば、「おれの銃」というところを、「自分の銃」としたり「この銃」としたり、「悪いが、その帽子、おれには向かないんでね」というところを「悪いが、その帽子、自分には向かないんでね」としたり、「悪いが、その帽子、合いそうにないんでね」としたり……とまあ、そういうこと。ただ、この作品の主人公を「おれ」とか「わたし」とかという色をつけたくなかったから(読者に色をつけてもらいたかったから)、こういう処理をしてみたというわけ。

しかしこういうふうに訳す場合、どうしても日本語に無理がかかってしまって、ぎこちない部分ができてしまう。最初から日本語で、主語を抜いた形の小説を書くのは簡単だが、もともと"I"を使って書かれている英語の文章を訳すのは、かなり大変。今まで短編をいくつかと、この『ジャックと離婚』をこんなふうに訳してきたが、やはり編集から所々チェックが入る。「ここ、わかりづらい」とか、「一、二箇所、『わたし』を入れてもいいんじゃないですか」とか。

というわけで、『ジャックと離婚』に関しては、「文章がぎこちない」という指摘がくるんじゃないかと、とても心配だった。ところが、文章に関する文句もなく、「おれ」も「わたし」も使っていないという指摘もない、ということは、とりあえずすんなり読めたということで、めでたく思っているところ。

とはいえ、この訳し方はもともと無理があるし、訳すのに時間がかかるので、限られた作品にしか使わないことにしている。ところが、『ジャックと離婚』はシリーズ物で、もうすでにあと三冊くらい出ている。また苦労の種を増やしてしまったかと、臍を噛んでいるところ。共訳者の橋本さんに頑張ってもらおう。そういえば、この作品、さがしてきたのも橋本さんだが、日本語の文体もほぼ橋本文体。金原の文体ではありません。少し飛ばしすぎの部分を、おじさんの金原がおとなしく直すという感じ。

そういえば、『プリンセス・ダイアリー』(河出書房新社)の文体も、共訳者の代田文体。金原の文体では、絶対にありません。これもまた、飛ばしすぎ、飛びすぎの部分を、おじさんが穏やかに直す形で進んでいる。こないだ編集の田中優子さんに「代田さんの抜擢、ばっちり決まりましたね!」といわれたけど、まさにその通り。第二巻の『プリンセス・ダイアリー:スポットライト篇』になると、ますますその色が濃くなっている。

橋本さんや代田さんもそうだが、若い翻訳者と一緒に仕事をすると、教えられることが多い。いや、教えられるというのは嘘で、そういう文体は教わろうと思っても、もう身につかない。ひたすら、感心してながめている。ひとつ教わったのは、若い作家が書いた若い文体の本は訳せなくなりつつあるということ。

というわけでもないのだが、古典の訳し直しは楽しい。今までに『ジャングル・ブック』『宝島』『アーサー王物語』(偕成社)、『タイムマシン』『最後の一葉』(岩波少年文庫)と訳してきたが、落ち着いて楽しみながら翻訳を楽しむことができる。そして八月に出る予定の『モルグ街の殺人事件』(岩波少年文庫)も、その予定だったのだが、なんと、これは難航してしまった。キプリングもスティーヴンスンもウェルズもO・ヘンリーも、とにかく昔の作家の文章は難しいといえば難しい。しかしアメリカ・ルネサンス期の作家(メルヴィル、ホーソン、ポー)にくらべると、まだまだやさしい。そのポーの短編集を出そうということになって、訳し始めたのはいいのだが、これがまあ、難攻不落、岡山の高松城のようであった(秀吉が水攻めで攻略)。意味がわからず、翻訳を何冊か開いてみると、その翻訳の日本語がまた意味不明。ポーは気取った衒学的な文体が売りだから、しょうがないといえばしょうがないのだが、ちょっとひどいなと思う翻訳がかなり多い。今回のポーの翻訳で心がけたのは、意味不明な訳をしない、原文でくどくどややこしく書かれている部分は整理する、その二点。ポーの作品の持つ雰囲気もイメージも、それによって損なわれることはないと思う。

今年はお気に入りの本がずいぶんとたくさん出る。この『モルグ街の殺人事件』もそのうちの一冊。ちなみに、ぼくが選んだのは次の七編。

「アッシャー家の崩壊」「ウィリアム・ウィルスン」「黒猫」「大渦にのまれて」「赤死病の仮面」「アモンティリァードの樽」「モルグ街の殺人事件」

どれも定番といえば定番だが、ちょっと変わっているのが「アモンティリァードの樽」だろう。ワイン好きの男をカタコーム(地下墓地)で殺す話。一種の完全犯罪なのだが、いたって単純。落ちもなにもない。ただ面白いのは、ポーがいろんな作品で用いている仕掛けやモチーフなんかが、この作品で繰り返し使われていること。ちょっとマニアックな読み方が楽しめる。

訳し終え、校正を見終え、何度読んでもいいなと思ったのは「黒猫」と「赤死病の仮面」のふたつ。「黒猫」は、主人公の心理描写のうまさと、それにからめた黒猫の使い方のうまさ。「赤死病」のほうは、これぞゴシックといわんばかりの舞台装置と演出の凄さ。一種の天才、鬼才だと思う。

それから「ある苦境」という変な短編があって、これも入れようかと思ったのだが、やっぱりやめておいた。そのうちどこかで紹介することもあるかと思う。

また、ポーの書いた暗号小説「黄金虫」も訳したことがあって、これは「あなたのための小さな物語」シリーズ(赤木かん子編・ポプラ社)のなかの『暗号と名探偵』におさめられている。興味のある方は、ぜひ。

じつはポーの作品は、詩も詩論も評論もふくめてすべて読んでいる(すべて英語で読んだわけじゃないけど)。なにしろ大学院の修士論文がポーだったのだ。その論文は二度とみたくないくらい、ひどい出来だった。おそらく、修士論文を書き終えた頃から、自分は研究者には向いていないことに気づいていたような気がする。なら、外国文学を紹介するほうに回ろう……とまあ、そこまで考えたかどうかは別だが、そのへんから自分の方向性がはっきりみえてきたらしい。

というわけで、まずここで、新訳ポー短編集『モルグ街の殺人事件』のあとがきを。ただし、これは原稿。校正のときに多少手を入れてある。

そのあとで、集英社の「子どものための世界文学の森」シリーズに入っている『モルグ街の殺人事件』のあとがき(解説)を。これは小学生の中学年あたりを対象に、わかりやすく、半分くらいに削ったもの。この本の表紙と挿絵は佐竹さん。これもなかなかいい! ぼくの場合ポーの表紙に関しては文句なし。

訳者あとがき

エドガー・アラン・ポーの短編集、いかがでした?

こわくて、不気味……そう、それがポーの持ち味です。

しかしただそれだけではありません。ある意味、アメリカの作家のなかでポーほど影響力の大きかった人はいないのです。というのも、新しい感覚の恐怖小説を書き、推理小説(ミステリー)を初めて書いたのですから。

さて、まず恐怖小説の話から始めましょう。

こういった怖い小説のさきがけは、イギリスの政治家であり作家でもあったホレス・ウォルポールの『オトラント城奇譚』(一七六四年)から始まります。それ以後イギリスでは、ウィリアム・ベックフォードの『ヴァテック』(一七八六年)、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』(一八一八年)、ジョン・ポリドリの『吸血鬼』(一八一九年)、レ=ファニュの『吸血鬼カーミラ』(一八七二年)、ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』(一八九七年)と続いていきます。この恐怖小説(ゴシック・ロマンスともいいます)は、ドイツやフランスにも広がっていき、もちろんイギリスの植民地だったアメリカにも大きな影響を与えます。そしてこの影響を大きく受けて小説を書いたのが、『白鯨』を書いたハーマン・メルヴィル(一八一九〜一八九一)であり、『緋文字』を書いたナサニエル・ホーソン(一八0四〜一八六四)であり、エドガー・アラン・ポー(一八0九〜一八四九)なのです。

ポーはこういう恐怖小説の伝統にのっとって、数々の短編を書いていきます。そのなかでも「黒猫」「赤死病の仮面」「ウィリアム・ウィルスン」「アモンティリァードの樽」は有名です。

「黒猫」は、「なんにでも反発したくなる人間の本姓」と「もともと人間の心にすむ暗い欲望」を見事に描いた傑作です。主人公の気持ちの変化と、次第に堕落していく有様は、読んでいて怖ろしくなるくらいですが、人間の心理をたくみにとらえています。だからこそ、読んでいていっそう怖ろしくなるのでしょう。

「赤死病の仮面」は、まるで鮮やかな恐怖映画をみるような、視覚的な恐怖小説です。様々の色にいろどられた七つの大広間。そのなかで繰り広げられる仮面舞踏会。そして黒と赤の強烈なコントラストのなかでの恐怖。ポーならではの作品です。

そして「アッシャー家の崩壊」もまた、そういう雰囲気と絵画的な恐怖を強烈に表に出した作品です。

「ウィリアム・ウィルスン」は、いわゆる二重人格ものの最初の作品で、人間の持つ二面性を驚くほどうまくとらえています。この作品の影響を受けて、オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』、スティーヴンスンの『ジキル博士とハイド氏』などの傑作が生まれます。

ポーの恐怖小説は、とても視覚的に怖ろしいところがあって、そのうちのかなりが映画化されています。「黒猫」「赤死病の仮面」「アッシャー家の崩壊」「ウィリアム・ウィルスン」「悪魔に首を賭けるな」「メッツェンガーシュタイン」「陥穽と振子」「早すぎた埋葬」「長方形の箱」などなど、これほど多くの作品が映画化された作家も少ないでしょう。

また現代の話をすれば、もしポーがいなかったら、H・P・ラヴクラフトもレイ・ブラッドベリもスティーヴン・キングもいなかったのです。

ポーはこういった恐怖小説を書きながら、新しい試みを始めます。つまり、こういう普通では考えられない事件を、科学的に分析してみたらどうだろうと考えて、それを作品にするのです。その代表的な作品が、「モルグ街の殺人事件」です。これは、パリのモルグ街で起こった残酷な殺人事件の謎解きの物語です。まるで恐怖小説のように、母娘ふたりが無残な死体でみつかるけれど、手がかりはまったくない。部屋には鍵がかかっていて、窓も閉まっていた。いわゆる密室殺人事件です。これを見事に解決する素人探偵がこの主人公のデュパンです。ポーの「マリー・ロジェの謎」や「盗まれた手紙」も、やはり同じ形の物語です。こういった作品は、コナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ」やモーリス・ルブランの「怪盗ルパン」に受け継がれていき、現代のミステリーを形作っていきます。

「大渦にのまれて」も、こういったミステリー(謎解き)の要素の強い作品といえるでしょう。

またポーは暗号にも強い興味を持っていて、この本には入っていませんが、「黄金虫」も暗号ミステリーの傑作ですし、暗号そのものに関して「暗号論」というエッセイも書いています。

さて、恐怖小説で新しい分野を開拓し、さらに推理小説という新しい世界を切り開いたポーの生い立ちを簡単に紹介しておきましょう。

両親は俳優でしたが、幼いときにふたりとも死んでしまい、そのあとジョン・アランという商人の養子になります。やがて大学に入り、また軍隊にも入り、そのうち詩集を出すようになります(ポーは詩人としても有名で、日本でもたくさん翻訳があります)。それから短編小説を書くようになり、雑誌の編集者の仕事もするようになります。しかし死ぬまで貧しく、かなり年下の妻を早くになくし、ポー自身も四十歳でなくなります。

先に紹介したように、ポーは多くの点で新しい分野を切り開いていきましたが、とくにフランスではその評価は高く、また日本でも芥川龍之介から江戸川乱歩まで、その影響を受けた作家はかなりの数におよびます。

ポーはいまからおよそ二百年も前に生まれた作家ですから、現代の読者にしてみれば、多少テンポが遅いところもあります。しかし、ゆっくり、その文体にひたってみてください。きっと、怖ろしく、不気味で、しかし美しい世界があざやかにみえてくるはずです。

二00二年六月十二日

金原瑞人

解説

みなさんは、ミステリーや推理小説は、好きですか?

世界には、名たんていといわれる人がたくさんいます。コナン・ドイルの小説に登場する、シャーロック・ホームズ。チェスタートンの小説に登場する、ブラウン神父。アガサ・クリスティの小説に登場する、ポアロ。日本も負けてはいません。江戸川乱歩の小説に登場する、明智小五郎。横溝正史の小説に登場する、金田一耕助。

しかし、こういった名たんていたちも、もし、この物語の作者エドガー・アラン・ポーがいなかったら、一人も生まれてなかったかもしれません。いや、推理小説やミステリーそのものさえ、この世になかったかもしれないのです。

というのは、ポーが世界ではじめて、推理小説を書いたからです。

ポーは、どう考えてもふかのうで、ふしぎな事件を、直感やぐうぜんにたよることなく、正しいすじ道で順番に考えて、かい決するという小説を作りあげました。

それまでは、だれも、こんな小説を思いつかなかつたのです(ついでにいうと、江戸川乱歩は、名前を見てわかるように、エドガー・アラン・ポーをお手本にしています)。 ですから、ポーは「推理小説の父とよばれています。

『モルグ街の殺人事件』は発表されて、すぐにひょうばんになりました。とにかく、読みだすとやめられない作品です。中心になっている殺人事件 も、おそろしくて、ぞくぞくするし、ふかのうとしか思えないなぞを、一つ一つかい決していくところも、わくわくします。こんなにこわくてこんなにおもしろい小説があっていいんだろうか、などと考えてしまうくらいです。

ポーは、名たんていデュパンの活やくする小説を、あと二つ書いています。『マリー・ロジェのなぞ』と『ぬすまれた手紙』です。それから、デュバンは登場しませんが、『黄金虫』も、暗号をうまく使った推理小説です。

ポーは推理小説のほかに、きょうふ小説もたくさん書いています。『モルグ街の殺人事件』を読んだ人だなら、ポーが、どんなにこわい話を書くのがうまいか、見当がつきますね。『黒猫』、『アッシャー家のほうかい』、『ウィリアム・ウィルソン』、『赤死病の仮面』、『アモンティラドのたる』といった短編を読んでみてください。どれも、夜ねむれなくなるくらい、おそろしい話ばかりです。

さて、括理小説ときょうふ小説で有名なポーって、どんな人だったのでしょう。

ポーは、一八〇九年にアメリカで生まれました。おさないころに、役者だった両親をなくして、ほかの家にもらわれていきます。そして大学まで進むのですが、借金をしすぎて大学をやめます。そのあと詩や短編小説を書いて有名になり、なんと、一三さいのおくさんをもらいます。

しかし、心から愛していたおくさんを早くなくし、がっかりしたポーは、暗い気持ちで毎日を送るようになり、四〇さいのわかさで死んでしまいま。

こんな人生を送ったポーは、とっても変わった人だったのかもしれませんね。しかし、ポーの書いた推理小説やきょうふ小説を読んでいると、もしかしたら、この人は、人間の心理、つまり「心」を、とてもよく知っていたんじやないかな、という気がしてくるはずです。

ポーは詩人としても有名で、その作品は、日本語にも訳されています。 詩の好きな人は、その美しく、ふしぎな世界を楽しんでみてください。

三 さらに新刊

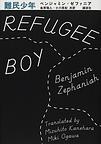

イギリスにブルームズベリという出版社がある。一般書を中心に出しているところだが、かなり文学色の強い個性的な本を出すので有名だ。そこからこの数年、ヤングアダルト向けの本が続々と出始めた。なかでも評判の作家が、ベンジャミン・ゼファニア(この発音、「ゼファナイア」かもしれない)。

この人の特徴は、とにかく熱い直球勝負。たとえば、去年日本で出た『フェイス』は、交通事故で顔をなくした少年が体操チームのリーダーになって、いろんな悩みや苦しみを乗り越えていくという作品。また、ついこないだ出た『難民少年』は、エチオピア人の父親とエリトリア人の母親を持つ少年の話。エチオピア・エリトリア紛争のさなか、父親はどちらの国にいても迫害される状況を考え、息子をイギリスに連れていき、そのまま置いて帰ってしまう。ひとり残された少年の苦悩と戦いの日々が始まる……とまあ、ざっとまとめるとこんな感じなのだが、ゼファニアはストレートにこういった物語を投げてくる。てらいのない、力強い文体でぐいぐい押してくる。ゼファニアは小説を書き始める前から詩を書いていて、その詩がまたストレート。すがすがしいほどに熱く、ストレートだ。現代を舞台にしたこういう作品はマジョリティの白人にはなかなか書けない(おっと、書き忘れたが、ゼファニアはイギリスで活躍している黒人作家。考えてみれば、『フェイス』は、黒人作家が白人の少年を主人公に書いた珍しい作品)。もし書けたとしても、どうしても胡散臭さがつきまとう。マイノリティであることを逆手に取って、強烈な作品を書き続けるゼファニア、次のテーマはなんだろう。

というわけで、『フェイス』と『難民少年』のあとがきを。

訳者あとがき

ラップのクラブで大活躍しての帰り、マーティンはマークといっしょに、うっかり昔の知り合いの車に乗ってしまう。ところがなかのふたりはドラッグをやっていて、車は暴走。パトカーに追いかけられ、交差点でクラッシュ! 大惨事になる。病院で目をさましたマーティンは、火傷のために顔が変わってしまったことを知る……

さあ、マーティンはどうするのか。そしてそれまでの仲間やガールフレンドは?

イギリスからまったく生きのいい青春小説が飛びだした。

ぐだぐだ解説するのはやめておこう。

マーティンのことが気になったら、一気に最後まで読んでほしい。

このストーリーの舞台になっているイーストエンドについての説明を少しだけ。

イーストエンドはロンドン東側にあって、十六世紀以降、さまざまな国から移民がやってきた場所で、現在は犯罪率が高く、下級階層の人たちの住むエリアとして知られている。

ちなみにマーティンの母が「越していればよかった」といったアップミンスターは地下鉄ディストリクト線の最終駅で、マーティンが、ナタリーとコマーシャルの少年を見かけたイーストハム駅から九つ目。

なお最後になりましたが、編集の横川浩子さん、体操用語について教えてくださった日本女子体育大学の小海隆樹さん、翻訳を手伝ってくださった小川美紀さん、たくさんの質問にユーモラスに答えてくださった作者のベンジャミン・ゼファニアさんに心からの感謝を。

二00一年 三月二十七日

金原瑞人

訳者あとがき

訳者あとがきベンジャミン・ゼファニアの作品はどれも胸に突き刺さる。『フェイス』では、自動車事故で顔を失った少年の力強い戦いを描いたゼファニアの次の作品は『難民少年』。タイトルのとおり、故国を離れイギリスで暮らすことになった少年の戦いを描いている。

主人公アレムの父親はエチオピア出身、母親はエリトリア出身。ところが両国は当時紛争中で戦いが続いていたため、両親はどちらの国にいても迫害を受ける。息子の身を心配した父親は、アレムをイギリスに連れていき、そのまま置いて帰る。何も知らないロンドンにひとり残されたアレムは、とりあえずアイルランド人一家の世話になるが、難民の申請が裁判所で認められなければ、国外に退去しなければならない。アレムは、引き取ってくれた家の人々、難民救済のボランティアの人々、学校でできた仲間などの協力を得て必死に戦う。しかし一方、故国の母親は行方不明になったまま行方がしれず、父親も身の危険を感じるようになる。またアレムの難民申請も、そう簡単には認められそうにない。

民族、社会、国家、戦争、難民、貧困、権利……この本は様々な問題を問いかけてくる。たしかに重苦しい作品だが、ひとりの難民少年を助けるために次々に立ち上がる人々の姿がそれを救っている。とくに後半、学校の仲間がデモを計画して盛り上がっていくところは感動的だ。しかしなにより強烈に迫ってくるのは、主人公アレムの必死に戦う姿と、戦いながらも必死に学ぼうとする姿だろう。戦うことの苦しさと、学ぶことの楽しさが、あざやかに伝わってくる。

一生のうちにぜひ出会ってほしい作品のひとつである。

ついでながら、ゲスト出演でちらっと顔を出す『フェイス』の主人公マーティンも、なかなかいい味を出している。

最後になりましたが、編集の長岡香織さんと作者のベンジャミン・ゼファニアさんに心からの感謝を!

二00二年六月十八日

金原瑞人

四 青山出版社

青山出版社は小出版社ながら、感じのいいところで、ここから出している訳書はほぼ百%お気に入り。ベン・オクリの『見えざる神々の島』もそうだし、ドナ・ジョー・ナポリの『逃れの森の魔女』もハイム・ポトクの『ゼブラ』も大好きだ。そして三冊とも、表紙がとても好き。『見えざる神々の島』はペーパーバックの原書の表紙をそのまま使ったものだが、『魔女』は出久根育さん(結婚して、現在チェコにいるらしい)、『ゼブラ』は大竹伸郎さん。とくに『ゼブラ』は池田進吾さんの装幀で、「ダ・ヴィンチ」の装丁大賞を受賞している。

講演なんかでよくきかれる質問のなかに、「表紙や挿絵に注文はつけるのですか?」というのがある。答えは「ノー!」。そういう注文は一切つけない。自分の仕事は、きっちり翻訳をすることであって、表紙や装幀は編集の仕事であると思っている。そりゃ、たまに天野喜孝の表紙がいいなと考えたりすることはある。たとえば『エルフギフト』とか。しかしそういうわがままをいって編集を困らすことはしないし、そもそも編集が取り合ってくれないだろう。それに、なにより自分の目に自信がない。編集にまかせたほうが、ずっといいものができあがるに決まっている。なにしろ編集はプロなんだから。

もちろん、たまに「こんなイラストレーターはどうかなぁ」と編集に提案することはある。たとえば、『アーサー王物語』は佐竹美保さんに頼もうとか、岩波版『モルグ街の殺人事件』は横田美晴さんに頼もうとか。そうそう、あかね書房から出ている「スクランブル・マインド」の表紙を描いてくださっている横田さん、今回の仕事(ポーの短編集)で初めて「男性」を描くことになった。それまで女性しか描いたことがなかったらしい。というわけで、今までで最も美男子のデュパンが登場することになった。乞うご期待!

表紙と装幀のほかに、タイトルもほとんどが編集まかせ。とりあえず原作のタイトルをそのまま訳して編集に渡すことにしている。それで気に入らなければ、編集につけ直してもらう。ジェラルディン・マコーリアンの『不思議を売る男』も編集の別府さんがつけてくれた。原題は『嘘ばっかり!』。これはちょっと……というわけで、別府さんが『魔法を売る男』にしようかと提案。それをぼくが、「骨董と物語は売ってるけど、魔法は売ってない」と反論して、じゃ、というわけで『不思議を売る男』になった。ところがぼくはすぐにそのいきさつをすっかり忘れてしまって、そのあと何度も『魔法を売る男』といっては別府さんに叱られてしまった。

原作のタイトルがいまいちで、自分でつけて気に入っているものは、『青い馬の少年』(原題『ロープの結び目』)くらいじゃないか。九月にほるぷからローズマリー・サトクリフの作品が出るのだが、原題が『血の復讐』。まるでマカロニ・ウェスタンかミステリみたいなので、編集長の松井さんからアイデアを出せとのメールがあって、『琥珀の誓い』という案を出したところ、やっぱり「ヴァイキング」を出したいというので『ヴァイキングの誓い』になってしまった。どうもぼくには、その手のセンスがないらしい。だから、『遠い国、遠い部屋』とか『十月はたそがれの国』といったタイトルを考えた人は、ほんとにすごいなあと思ってしまう。

ともあれ、青山出版社からはこれからドナ・モリッセイの Kit's Law とクリス・クラッチャーの Whale Talk が出ることになっている。どちらも、すごい作品です。乞うご期待!

そんなわけで、『逃れの森の魔女』と『ゼブラ』のあとがきを。

そういえば、『ゼブラ』の作者、ハイム・ポトクが亡くなった。彼が書いたヤングアダルト向けの本は、おそらくこれ一冊。かなりの年だったとはいえ、もう一冊か二冊、書いてほしかった。

訳者あとがき

イギリスの劇作家トム・ストッパードの作品のひとつに『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』という芝居がある。日本でもずいぶん人気があって、一、二年に一度くらいはどこかの劇団が上演している。今年も生瀬勝久と古田新太主演で舞台にかかる。これはシェイクスピアの『ハムレット』のパロディで、まったくの端役ふたりを主人公に仕立てた、前半抱腹絶倒、後半ドタバタから悲劇へ、全体として不条理というまさにスリリングな現代劇になっている。それにしてもすごいのは、原作では筋をうまく整理するための機能的な役にすぎないふたりを中心にすえて、現代的な視点から『ハムレット』をひっくり返してしまったところだろう。うわっ、そんなのありかよ、と驚きながら、機関銃のように発射されるギャグに翻弄されているうちに、舞台の奥から不可解な罠が浮かび上がってくる。おかしくて、悲しくて、恐ろしい現実が浮かび上がってくるのだ。

パロディというのは、こうあってほしいと思う。

ただエロティックな色つけをしたり、ことさら残酷さを強調したりしただけのパロディは、パロディとはいわない。ただの浅薄な真似にすぎない。

原作を見事に裏切るくらいの想像力がほしい。そして原作者に、こいつは一本やられたね、といわせるくらいの独創性がほしい。

という点で、この『逃れの森の魔女』、最高点に近いパロディの傑作だと思う。あの「お菓子の家」で有名なグリムの「ヘンゼルとグレーテル」のパロディなのだが、主人公はふたりの子どもを食べようとするあの魔女。しかし話は、魔女が魔女になる前からはじまる。つまり、人間に取り憑いている悪魔を召喚して病気を治す女魔術師として主人公が活躍するようになるところから、物語が歩きだす。そして一気に悲劇へ……。ヘンゼルたちが出てくるのは後半になってからだ。

この作品のすばらしいところは、その人物描写のうまさと物語そのものの迫力だろう。主人公である女魔術師のユニークな人物設定と細かい心理描写は、この本のいちばんの魅力といっていい。それと巧妙に錬られたプロットが絡みあって、その緊張感と迫力は一気に読者を最後まで連れていく。薄い本だが、物語のエッセンスが凝縮されたような一冊といっていい。

どうぞお楽しみください。

ひとつ断っておくと、日本ではヘンゼルが兄でグレーテルが妹という設定が圧倒的に多いが、この作品ではそれが逆になっている。作家でグリムに詳しい天沼春樹さんに聞いたところ、グリムの童話ではどちらが年上かは明記されていないとのこと。たしかに英米の絵本などでヘンゼルが姉として(のように)描かれていることも少なくない。

最後になりましたが、編集の津田留美子さん、原文とのつきあわせをしてくださった斎藤倫子さん、細々した質問にていねいに答えてくださった作者に心からの感謝を!

二〇〇〇年一月二一日

金原瑞人

訳者あとがき

心が震えるような………。

まず、最初の二編、「ゼブラ」と「BB」を読んだとき、頭に浮かんだのがその言葉だった。

「ゼブラ」は、ゼブラ(シマウマ〉と呼ばれている、走るのが大好きな少年が主人公だ。ゼブラは交通事故で走れなくなり、片腕が不自由になってしまうが、ひとりの風変わりなアーティストと出会うことによって、自分を見つめるようになる。

「BB」は女の子が主人公だ。お母さんが出産で病院にいて、お父さんは出張で出かけたままなかなかもどらないし電話もくれない(お父さんは次の子どもは絶対に欲しくないと言っていた)。女の子は、そんな状況で不安をだれにも打ち明けることができず、ひとりおびえる。

どちらも主人公の気持ちが、痛いほどに切ないほどに胸にしみこんできた。短編ながら、ずっしりと重く、そして温かい。

ポトクの作品はどれも、過激でもなければ、挑発的でもなく、原色の派手な作品が多い現在、どちらかといえばおとなしいほうだろうし、とても現実的な話が多い。

・優秀なふたりの兄を持つ、落ちこぼれのムーンは、怒りと不満ではち切れそうだが、そのぶつけどころがない。そこへ、パキスタンからひとりの少年がやってくる。幼いころに金で買われて、絨毯工場で奴隷のように働かされていたという。やがて、ドラムがふたりをつなぐのだが……(「ムーン」)

・小学校の校庭に小型飛行機とヘリコプターが墜落して以来、悪夢に悩まされるようになった女の子は、べトナムで戦死した伯父を心のなかで理想化し、伯父が初めて狩猟に出た年になると、祖父に頼んで狩猟に連れていってもらおうと思う(「マックス」)

・イザべルは、父親と弟を交通事故でなくすが、いまでもふたりの姿が見えるし、声がきこえる。そんなとき母親が再婚すると言い出す(「イザべル」)

ほかの作品のストーリーの一部を紹介すれば、こんな感じだ。子どもから大人になろうとする若者を主人公にした、リアリスティックで、じっくり読ませる作品ばかり。喪失感、悲しみ、絶望、怒り、不安……そのなかで大人に向かって、おそるおそる一歩踏み出す若者たちの姿を、作者はたんねんに追っていく。説教くさくなることもなく、声高に理想を語ることもなく、淡々とつづっていく。現代に生きる若者の心理を、ここまでていねいに描いた作品は珍しい。すべての作品が、ある種の痛みをもってひしひしと迫ってくる。そしてそのひとつひとつに渾身の力がこめられているのが感じられる。

作者のハイム・ポトクはニューヨークで生まれ育ったユダヤ系アメリカ人で、ユダヤ教のラビでもあり、これまで多くの作品を発表していて、日本でも数冊翻訳が出ている。しかしヤングアダルト向けの本はこれが初めて。

最後になりましたが、原稿にていねいに手を入れてくださった編集の津田留美子さんに心からの感謝を!

二〇○一年五月五日

金原瑞人

五 さて、次回は……キプリング?

もう十年以上も前のこと、偕成社文庫でキプリングの『ジャングル・ブック』を出すことになったとき、編集の別府さんとの話では、おさめられている短編をすべて訳そうということになっていた。

詳しくない人のために解説しておくと、『ジャングル・ブック』はオオカミ少年モウグリが主人公になって活躍する話と、いろんな動物が主人公になって活躍する話の二種類からできていて、現在、偕成社文庫から出ている『ジャングル・ブック』は、そのうちのモウグリ物ばかりを集めたもの。分量からするとおよそ半分。

ところが偕成社版を訳している途中で、上からの指示で「モウグリ・ストーリー」だけにしぼることになってしまった。その時点で、すでに動物ものをすでにふたつ訳し終えてていた。マングースが主人公の「リッキ・ティッキ・ダヴィ」と、オットセイが主人公の「白いオットセイ」のふたつだ。

昨日、ちょっと捜し物のついでに整理をしていたら、その原稿が出てきた。ラフに訳しとばしたものだが、ちょっと手を入れて来月、ここに「リッキ・ティッキ・ダヴィ」を載せようかと思っているところ。このまま眠らせておくのもしゃくなので。キプリングの作品は版権が切れているから(作者が亡くなって五十年たつとOK)、問題はないし。

訳したものの、そのままお蔵になってしまうものがたまにある。大きい物だと、Qという作家が書いた Deadmeat というミステリ・タッチの作品。これは原稿用紙800枚ほどの長編だが、ほぼ完成原稿の形で眠っている。なぜそんなことになったかについては、面白い話があるのだが、それはまたの機会に。しかしこちらはまだ作者が生きているので、ネットで流すわけにもいかず、ほんとうに冬眠状態。