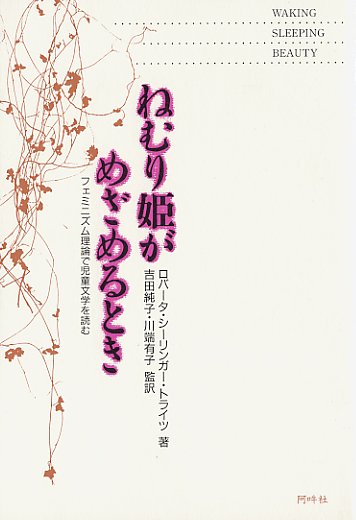

本書のねらいは、多様な批評理論をつかって,フェミニズム児童文学の作品を読み解くことにある。著者のロバータ・シーリンガー・トライツは、“すべての人々がジェンダー,人種,階級,年齢,宗教とはかかわりなく平等にあつかわれることが,フェミニズムの前提条件”であると考える。そして「フェミニズムのおもな目的は,女性の選択肢を支援することだが,もうひとつおなじように大事なのは,これらの選択を尊重するという社会的態度を育てることである」という言葉に,本書のメッセージが込められており,そこにフェミニズムと子どもとの接点がみられる。なぜなら,女性にとっても子どもにとっても,選択肢が増え,選択の自由が保証されることこそ,共通の課題であるからだ。

本書のねらいは、多様な批評理論をつかって,フェミニズム児童文学の作品を読み解くことにある。著者のロバータ・シーリンガー・トライツは、“すべての人々がジェンダー,人種,階級,年齢,宗教とはかかわりなく平等にあつかわれることが,フェミニズムの前提条件”であると考える。そして「フェミニズムのおもな目的は,女性の選択肢を支援することだが,もうひとつおなじように大事なのは,これらの選択を尊重するという社会的態度を育てることである」という言葉に,本書のメッセージが込められており,そこにフェミニズムと子どもとの接点がみられる。なぜなら,女性にとっても子どもにとっても,選択肢が増え,選択の自由が保証されることこそ,共通の課題であるからだ。児童文学で従来から描かれてきた固定的人物像を見なおし,理想に近い人物像におきかえていこう,そうすれば,子どもにかかわる人々が,フェミニズム的な表現のかぎりない可能性に目をひらかれるだろうというのが著者の願望である。

本書では,多様な批評理論をあつかうことによって,一枚岩的ではない重層的なフェミニズム解釈によって,児童文学を読むことができる。

たとえば以下のように。

◆性役割が生来のものではなく,社会・文化的につくられたとするジェンダーを援用すれば,主人公が旧くさい性役割を拒否したり,転覆したりすることは妥当なことである。

◆児童文学作品はテキストであるとの考え方をすれば、たとえば「女性の主人公が主体性を獲得する」という意味をつくり出すのは読者であって、その結果、テキストと読者のあいだには相互作用、ないしは姉妹愛の特性をおびた共同体が発生する。

◆児童文学のテキスト性を考える際、ポスト構造主義の見地からすれば、既存テキストとの交流(テキスト間交流)にも焦点があてられる。つまり、家父長制の価値観をあらわす既存テキストを、現テキストがどのようにフェミニズム的に改訂しているかといった関心が払われる。

◆フロイト派の男の筋書きにより敵対関係におかれてきた母と娘の関係を見なおせば、女性が女のコミュニティを活力源として回復するばかりか、女性の語る物語に複数の主体位置が生じ(つまり、母親が<主語・主体位置>にたつ物語も追加される)、それが女性の主体性の強化にもつながる。

◆児童文学作品のなかのメタフィクション[フィクションそれ自体についてのフィクション]をフェミニズム的に読めば、女性主人公の主体性がいかに性差、人種、階級、文化、宗教、家族などの社会制度の制約を受けながらつくられるものであるかが明らかになる。読者は、物語が生成する過程をリアルタイムでつぶさに観察できるからである。

[目次]

1 フェミニズム児童文学とは何か

2 ステレオタイプをくつがえす―伝統的性役割の拒否―

3 ジェンダー問題としての主体性―隠喩とテキスト間交流―

4 沈黙を乗り越えて―声を取り戻す少女たち―

5 女性作家の再構築―フェミニズム芸術家小説の主体性―

6 女性の相互依存―実際の姉妹愛・比喩としての姉妹愛―

7 フロイトを論駁する―母―娘関係―

8 メタフィクションとアイデンティティをめぐる力関係―語り、主体性、共同体―

9 あとがき―フェミニズム教育と児童文学―

作品リスト(児童書,批評参考文献)

この本の仕事をしていて、いろんなことを考えさせられました。

作品の内容を知らないところなどで,少々読みにくい点もありましたが,今日の状況の中で,著者のあれこれの言葉にハッとさせられたり,“ことば”“書くこと”“声を出すこと”の意味の重さ,まわりの文化が押しつける沈黙を拒む,ということの意味など…。すべて現在に響きます。

この書はいま,児童文学のあるいはフェミニズムの本ということではなく,広く読まれたい内容とは思いますが,しかし,そうした書は,またとても地味な書でもあるのだと思います。(編集・森芙美子)